Textbeispiele für Oberstufenschüler/innen:

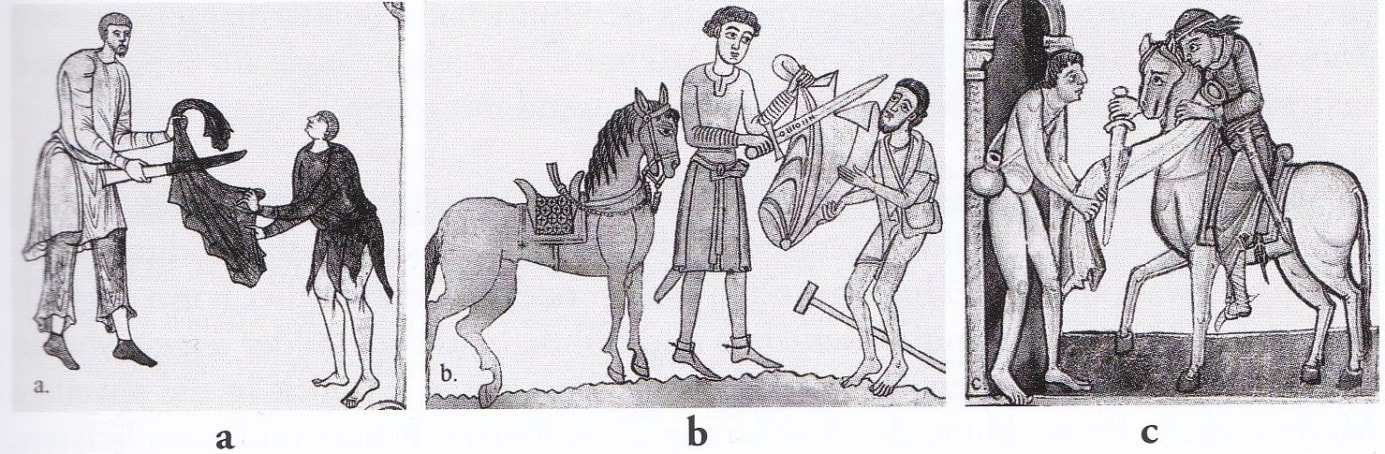

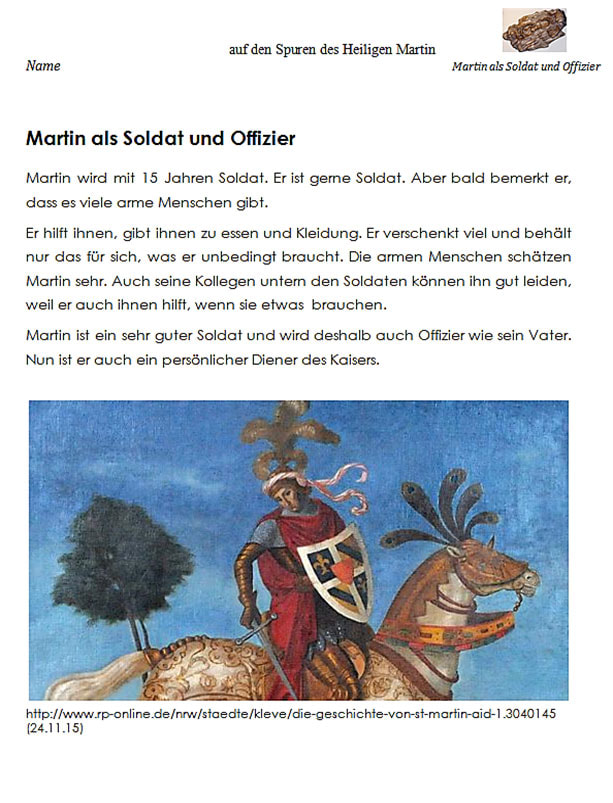

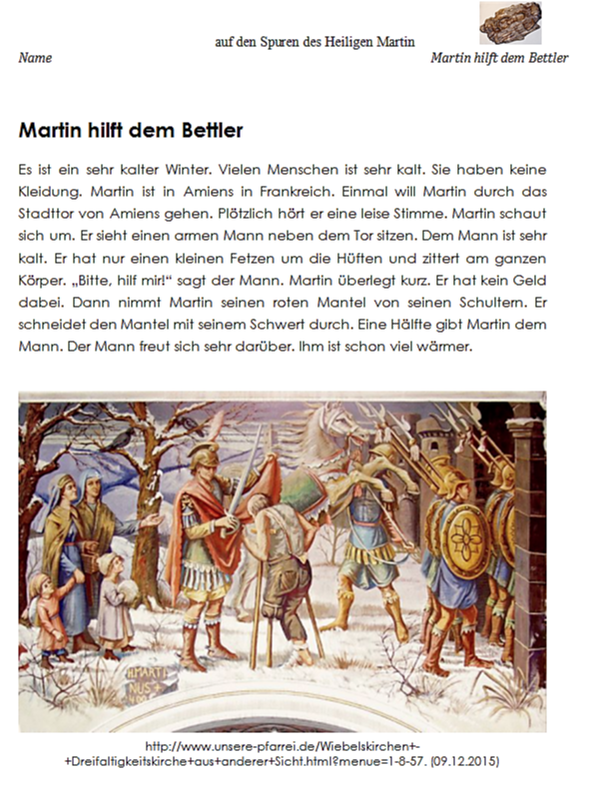

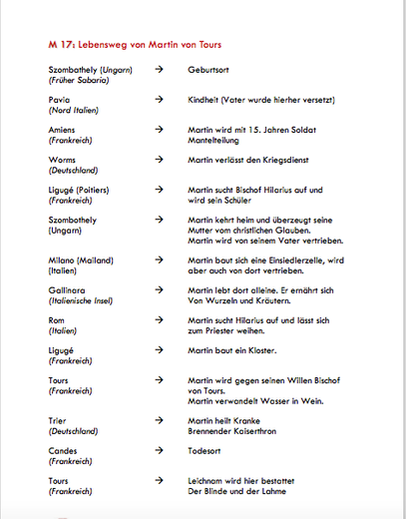

Über Martin von Tours gibt es eine überwältigende Anzahl an Bilderbüchern, Büchern und Dokumentationen. Begründer der Biographie von Martin von Tours ist Sulpicius Severus. Der Autor lebte zur selben Zeit wie Martin. Er beschäftigte sich in seinen Werken intensiv mit Martins Leben, seinen Wundertaten und Legenden und dokumentierte diese sorgfältig in einem seiner Werke namens „Vita sancti Martini“. Nach dem Ableben von Martin von Tours fügte Severus noch sechs Schriftstücke hinzu. Trotz Severus Schrift bleiben bis heute viele Fakten über Martin von Tours ungeklärt, wie zum Beispiel sein vollständiger Name, sein genaues Geburtsjahr und vor allem seine Wundertaten und Legenden (vgl. Kaus 2014, S. 23). Martins Kindheit Martin von Tours wurde in der ungarischen Stadt Sabaria, dem heutigen Szombathely, als Sohn einer römischen Soldatenfamilie geboren. Martins Eltern beteten zum Kriegsgott Mars. Aus diesem Glauben heraus benannten ihn seine Eltern „Martinus“ – „Kleiner Mars“ (vgl. Halbfas 1983, S. 100; vgl. Severus 2010, S. 13). Sein Geburtsjahr ist bis heute nicht eindeutig belegt. Severus gibt in seinem Werk keine konkreten Jahreszahlen an. Er dokumentiert lediglich das Alter des Heiligen zu den jeweiligen Geschehnissen. Der Grund, warum Severus nur Alterszahlen angab, war möglicherweise der, dass er Abschreibfehler vermeiden wollte. Nach Kaus wurde Martin von Tours im Jahre 336 geboren. In vielen biographischen Werken über Martin von Tours sind Geburtszahlen wie 316 oder 317 zu finden. Im Laufe der Jahre hat sich die Zahl 316, aus welchen Gründen auch immer, etabliert. Deshalb feiern wir im heurigen Jahr 2016 auch den 1.700sten Geburtstag des Heiligen Martin von Tours. Martins Vater war ein sehr angesehener Militärtribun. Während Martins Kindheit wurde er nach Ticinum versetzt. Martin wuchs also in Oberitalien auf. Bereits dort wurde Martins Neugierde zum Christentum und zu Jesus durch Erzählungen seines Umfelds geweckt (vgl. Severus 2010; S. 10). Martin als Soldat und Offizier Mit 15 Jahren hatte Martin das Privileg, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, und wurde Soldat. Schon bald wurde Martins Talent als Soldat sichtbar, und er wurde zum Offizier ernannt. Als Offizier hatte Martin nun auch das Vorrecht, einen persönlichen Diener zu haben. Jedoch anstatt sich bedienen zu lassen, vertauschte er die Rollen und diente dem Sklaven. Mit solchen und ähnlichen Handlungen machte sich Martin schnell zur Lachfigur bei seinen Mitsoldaten. Aber unter ihnen waren auch Männer, die dies sehr beeindruckend fanden, weshalb Martin auch sehr beliebt war. Er beschenkte die armen Menschen mit seiner Kleidung, gab ihnen sein Essen, und auch sein Geld verteilte er unter den Armen und Kranken. Lediglich das Nötigste behielt Martin, um selbst überlebensfähig zu sein (vgl. Severus 2010, S 15). In dieser Zeit passierte die berühmteste Legende des Heiligen Martin von Tours, nämlich die Mantelteilung. „Während eines außerordentlich kalten Winters begegnete Martin ganz unerwartet am Stadttor von Amiens einem halbnackten Bettler, der, beinahe erstarrt vor eisiger Kälte, die Vorübergehenden um Erbarmen anflehte. Doch keiner achtete seiner; sie alle gingen teilnahmslos an ihm vorüber, wie der Priester und Levit im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Der von der Welt verachtete Bettler ist eine bedeutsame Gestalt, über die sich die Christen gewöhnlich zu wenig Rechenschaft geben. Nun aber kam Martin daher und sah den Bettler […]. Martin war überzeugt davon, Gott habe absichtlich diese arme Kreatur für ihn aufbewahrt. Spontan griff er nach seiner Börse und stellte fest, dass sie leer war. Peinlich berührt davon, dem frierenden Bettler keine Almosen geben zu können, stand er still, zog kurz entschlossen sein Schwert und schnitt seinen Soldatenmantel mitten entzwei. Es war ein einzigartiger Schwertstreich, wie ihn kein anderer Soldat zuvor je getan hatte. Dann gab er die eine Hälfte dem Armen, und in die andere hüllte er sich ein“ (Nigg 1977, S. 19). Diese Szene wurde unzählige Male nachgestellt. So entstanden mehrere Bilder dieser Handlung. Drei dieser Darstellungen haben sich in den letzten Jahrhunderten durchgesetzt: Eine davon zeigt Martin ohne Pferd – also zu Fuß unterwegs. Die zweite Möglichkeit wäre Martin mit dem Bettler und einem Pferd. Jedoch steht Martin neben dem Pferd – er ist davon abgestiegen. Eine letzte Variante zeigt den Bettler und Martin vor dem Stadttor von Amiens auf einem Pferd. Forscher sind sich bis heute nicht einig, wie sich die Heldentat wirklich zugetragen hatte. Dennoch sind viele davon überzeugt, dass sich die Szene, wie auf der Abbildung 1a zu sehen, zugetragen haben muss (vgl. Halbfas 1983, S. 104). Kaus zitiert Severus aus seinem Werk „Vita sancti Martini“ und bezeichnet den Bettler vor dem Stadttor als „nackten Armen“ (Kaus 2014, S. 32). Die Vielfalt der verschiedenen Exemplare zeigt den Bettler angezogen, spärlich bekleidet oder ohne jeden Fetzen. Andere Bilder zeigen den Bettler als beeinträchtigten Menschen mit Krücken, wie es auch auf der Abbildung b zu sehen ist (vgl. Kaus 2014, S. 32). Abb. 1: Drei verschiedene Überlieferungen der Mantelteilung: a – Martin in Augenhöhe mit dem Bettler – ohne Pferd, b – Martin mit Pferd, aber auf Augenhöhe mit dem Bettler, c – Martin auf dem Pferd (vgl. Kaus 2014, S. 31) Ganz gleich, ob Martin mit oder ohne Pferd dem Bettler gnädig war, nach diesem Ereignis erntete er viel Gespött und Verachtung von seinen Mitmenschen. Heute gilt er dank dieser Tat der Menschheit als großes Vorbild (vgl. Nigg 1977, S. 20). Martin als Christ und Kriegsverweigerer Nach Martins Tat der Barmherzigkeit diente er noch zwei weitere Jahre Kaiser Julian. Mit 18 Jahren erhielt Martin die Taufe, nachdem er bereits einige Jahre zuvor als „Katechumene“ (Severus 2010, S. 13) den Taufunterricht besuchte (vgl. Drouve 2011, S.18). Das Ende seines Wehrdienstes war gekommen, als Kaiser Julian seine Truppen versammeln ließ, um gegen die Germanen zu kämpfen. Zum Anreiz für den bevorstehenden Kampf verteilte er kleine Präsente an die Soldaten. Als Martin an der Reihe war, ergriff er die Möglichkeit, seinen Wunsch, die Waffen niederzulegen, zu äußern. Er verweigerte den Kriegsdienst mit den Worten (vgl. Nigg 1977, S. 21): „Wenn dies[e Weigerung] meiner Feigheit, nicht meinem Glauben zugeschrieben wird, will ich mich am morgigen Tag unbewaffnet vor die Schlachtreihe stellen und im Namen des Herren Jesu, vom Kreuzeszeichen statt von Schild oder Helm geschützt, furchtlos in die feindlichen Formationen eindringen“ (Severus 2010, S. 19). Damit Martin auch sein Wort hielt, sperrte der Kaiser Martin in eine Zelle. Aber die Handlung nahm eine überraschende Wende, denn die Germanen ergaben sich am nächsten Tag kampflos, und so wurde Martin aus der Armee in Worms entlassen (vgl. Drouve 2011, S. 18f). Martin als Einsiedler und Priester Nach der Kriegsdienstverweigerung stattete Martin dem damaligen Bischof Hilarius von Poitiers einen Besuch ab. Bei ihm lernte er mehr über das Christentum und beschloss, in seinen Geburtsort nach Ungarn zurückzukehren und seine Eltern zu besuchen. Dort angelangt, überzeugte Martin seine Mutter vom christlichen Glauben. Sein Vater bekannte sich zum Heidentum und wollte Martins Bekenntnis nicht akzeptieren. Martin musste seine Heimat wieder verlassen und zog in Richtung Mailand, um sich dort niederzulassen. Dort stieß er auf den Arianismus, der sich im vierten Jahrhundert verbreitete, und musste auch vor den Arianern fliehen. Diese Glaubensgruppe verfolgte alle Christen im und rund um das römische Reich. Die Christenverfolgung des vierten Jahrhunderts wurde von Kaiser Julian Apostata beanstandet (vgl. Pastoralamt und Katholische Aktion der Diözese Eisenstadt 2016, S. 8). So beschloss Martin, sich auf eine einsame Insel in Gallinaria zurückzuziehen (vgl. Drouve 2011, S. 20f). Nach Severus lebte Martin dort eine Zeit lang mit einem Priester als Eremit und ernährte sich lediglich von den Gaben der Natur (vgl. Severus 2010, S. 25). Währenddessen wurde Bischof Hilarius vom Kaiser begnadigt und reiste nach Poitiers. Martin verließ umgehend die einsame Insel und machte sich ebenfalls auf den Weg nach Poitiers, als ihn diese Information erreichte. Martin beschloss, sich von Bischof Hilarius zum Priester weihen zu lassen, und errichtete sich in der Nähe von Poitiers ein kleines bescheidenes Heim (vgl. Drouve 2011, S. 21). Nach und nach schlossen sich immer mehr Menschen an und wollten so leben und handeln, wie Martin es tat (vgl. Drouve 2011, S. 21). Eine Legende, die auch im Meisterwerk von Severus vorkommt, erzählt vom Sterben Bischof Hilarius an hohem Fieber. Martin erfährt davon und schließt sich aus Trauer und Verzweiflung mit dem Leichnam in ein Zimmer ein. Flehend betete Martin zu Gott um die Wiedererweckung des so gütigen Bischofs. So geschah es auch (vgl. Severus 2010, S. 27; Becker-Huberti 2004, S. 23f). In allen anderen für diese Arbeit benutzten Quellen starb der Bischof aufgrund des hohen Fiebers, und ein neuer Bischof wurde gesucht. Martin, Bischof von Tours Die Stadt Tours suchte einen neuen Bischof, nachdem der alte verstorben war. Martin war zu dieser Zeit wegen seiner Barmherzigkeit, Hilfsbereitschaft und Wundertaten sehr bekannt und in der Bevölkerung ein sehr gern gesehener Mann. Die Menschen von Tours wollten Martin für das ausgeschriebene Bischofsamt überzeugen. Martin hingegen sah sich für diesen Posten nicht würdig (vgl. Drouve 2011, S. 22). Es gibt zwei Geschichten davon, wie Martin Bischof wurde. Eine erzählt davon, dass Martin sich im Gänsestall versteckte, weil er nicht wollte, dass ihn die Menschen, die ihn als Bischof auserkoren, finden. Die Gänse aber schnatterten so laut, dass sie Martin fanden und er so der neue Bischof wurde (vgl. Nigg 1977, S. 30). Diese Erzählung gilt als Legende und wird im Unterkapitel „Martin und die Gänse“ näher beschrieben. Im Schriftgut von Severus wurde die Abhandlung, wie Martin zum Bischof geweiht wurde, als Listtat beschrieben. Die Menschen wussten, dass Martin seine Behausung nicht ohne wichtigen Grund verlassen würde. Aus diesem Anlass riefen sie Martin zu einem Notfall, welcher ein Vorwand dafür war, damit er seine Stube verlässt. Die Menschen führten Martin in die Stadt Tours, um ihn zum Bischofsamt anzumelden. Martin konnte daraufhin den Wunsch der Menschenmenge nicht abschlagen und wurde so zum „dritten Bischof von Tours“ (Kaus 2014, S. 46) ernannt. Bescheiden wie Martin war, verweigerte er jeglichen Ruhm und Luxus. Er hauste weiterhin in seinem ärmlichen Häuschen. Als ihm der Rummel um ihn zu groß wurde, baute er sich eine kleine Zelle an der Loire. Martin lebte weiterhin mit den nötigsten Mitteln, die er zum Leben benötigte, und verteilte den Rest an die armen und kranken Menschen (vgl. Drouve 2011, S. 24f). Während seiner Amtszeit als Bischof unternahm Martin zahlreiche Missionarsreisen. Er besuchte „Paris, Nîmes, Sens, Chartres oder Trier“ (Drouve 2011, S. 27). Seine Reisen bewältigte er auf einem Esel oder zu Fuß (vgl. Drouve 2011, S. 27). Martins Tod Martin war auf einer seiner Missionarsreisen in Candes unterwegs, als er schreckliches Fieber bekam. Er spürte, dass nun das Ende nicht mehr weit sei. Auf bloßer Asche liegend, ließ er seine Kameraden zusammenrufen, um sie über die Nachricht zu informieren (vgl. Drouve 2011, S. 29).

„Martin starb am 8. November 397“ (Drouve 2011, S.30) in Candes. Sein Leichnam wurde nach Tours, wo er Bischof war, gebracht, um ihm dort die letzte Ehre zu erweisen. Die Anteilnahme an seiner Bestattung war sehr groß. Viele Menschen und Mönche begleiteten Martin am 11. November 397 zu seiner letzten Ruhestätte (vgl. Drouve 2011, S. 30; Nigg 1977, S. 46). Nach Angaben von Kaus vollendete Martin von Tours seinen Lebensweg im 62. Lebensjahr (vgl. Kaus 2014, S. 59). Wieder andere Dokumentationen beschreiben Martins Alter mit ungefähr 80 Lebensjahren (vgl. Nigg 1977, S. 45). Lisa Maria Wukitsevits Nach der Trennung des Burgenlandes von Ungarn im Jahre 1921 suchte in den 1920-er Jahren die Landesregierung einen neuen, passenden Landespatron für das bestehende Burgenland (vgl. Frank 2014, S. 8). Der oder die Auserwählte sollte historisch zum Land passen. Nach Diskussionen um unterschiedlichste Heilige wurde am 19. Juli 1924 der Vorschlag Martin von Tours als neuer Landespatron für das Burgenland präsentiert (vgl. Diözese Eisenstadt o.J. URL 5). Viele Gründe sprachen für den berühmten Martin von Tours, wie etwa die vielen Orten des Christentums im Burgenland, die dem Heiligen Martin geweiht sind. Ein weiterer Grund für diese Wahl war auch die gemeinsame historische Geschichte des Burgenlandes und des Heiligen von Tours (vgl. Krenn 2014, S. 90ff).

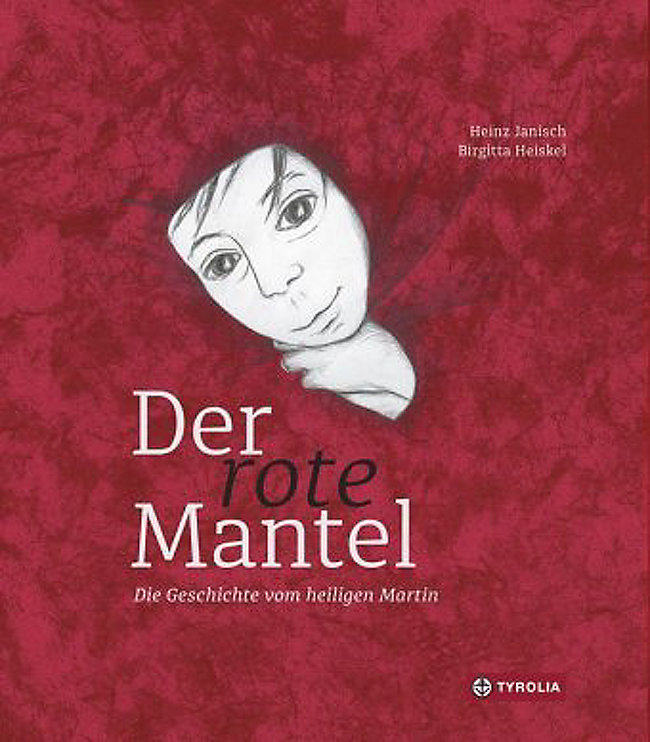

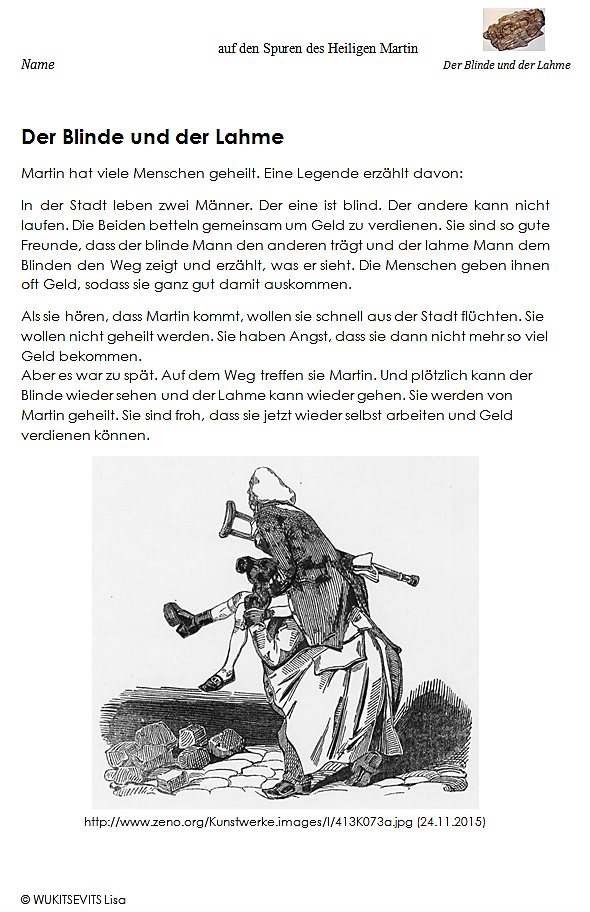

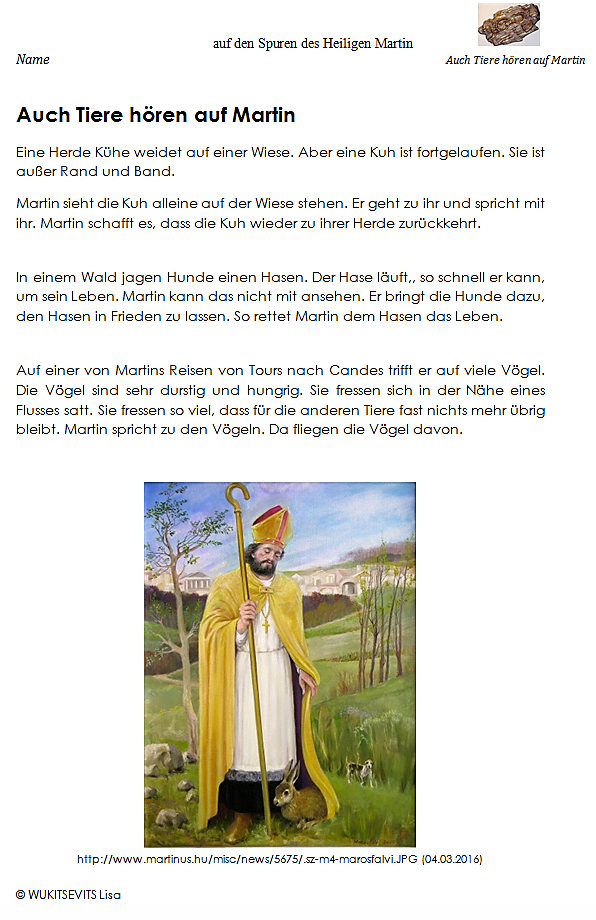

Nach der Einleitung der Anfrage für den Landespatron in Rom „bestimmte Papst Pius XI. den hl. Martin zum Landespatron des Burgenlandes. […] Im Landesamtsblatt vom 17. Februar 1925 wurde der neue Landespatron für das Burgenland verlautbart“ (Diözese Eisenstadt o.J., URL 5). Diese Nachricht verkündete Josef Rauhofer, der damalige Landeshauptmann des Burgenlandes, dem Volk und fügte hinzu, dass der 11. November ab diesem Tag als amtlicher Feiertag angesehen werde und dass an diesem Tag für alle Angestellten an Behörden und Ämtern frei sei und dass zusätzlich (vgl. Krenn 2014, S. 91f) „an allen öffentlichen Gebäuden am Tag des Landespatrones Flaggenschmuck angelegt werde“ (Krenn 2014, S. 91f). Der erste Landesfeiertag des Heiligen Martin wurde am 11. November 1925 gefeiert. Schon bald setzten sich Bräuche des Angepriesenen durch (vgl. Diözese Eisenstadt o.J., URL 5). Demnach wandern die Kinder des Burgenlandes alljährlich am 11. November mit ihren Laternen durch die Straßen und teilen allerlei Gebäck mit ihren Mitmenschen. Natürlich darf auch das berühmte ‚Ganslessen‘ nicht fehlen. Dieses Mahl geht auf die Legende zurück, dass Martin von den Gänsen verraten worden war und deshalb zum Bischof ernannt wurde (siehe Kapitel: „Martin und die Gänse“) (vgl. Diözese Eisenstadt o.J., URL 6). Eine wichtige Rolle spielt der Landespatron auch in der Diözese der Landeshauptstadt des Burgenlandes. Seit der Errichtung des Doms in Eisenstadt ist dieser dem Heiligen Martin von Tours geweiht (vgl. Diözese Eisenstadt o.J., URL 5). Doch Martin hat nicht nur für das Burgenland und die Diözese Eisenstadt eine große Bedeutung. In den Diözesen Steinamanger, Mainz und Rottenburg wird er ebenfalls als Diözesanpatron verehrt. Er ist vielen weiteren Kirchen und Kapellen geweiht. Auch gibt es Orte, die nach ihm benannt wurden, und des Weiteren ist er aufgrund seiner vielen Legenden Patron der Militärdienstleistenden, Reiter, Schneider, Haustiere, Armen, Reisenden, um nur einige wenige zu nennen (vgl. Diözese Eisenstadt/Wanke o.J., URL 7). Lisa Maria Wukitsevits Die Mantelteilung Nach Severus war Martin zu Fuß nach Amiens unterwegs, als er einen vor Kälte frierenden Mann wimmernd vor dem Tor erblickte. Nach kurzer Überlegung, was Martin dem armen Mann geben könnte, zückte er sein Soldatenschwert, nahm seinen roten Soldatenumhang von seiner Schulter ab und schnitt ihn in zwei Teile. Die eine Hälfte gab Martin dem Frierenden, die andere schmiss er sich wieder um seine eigenen Schultern. Am Abend darauf erschien Martin im Traum Jesus und bedankte sich für die gute Tat (vgl. Severus 2010, S. 15f). Martin und die Gänse In Tours wurde ein neuer Bischof gesucht. Es gab bereits einige Vorschläge von verschiedenen Bischöfen, und auch das Volk hatte einen Favoriten ausgesprochen. Die Wahl des Volkes fiel auf den allseits bekannten Martinus. Die Menschen liebten Martin wegen seiner Barmherzigkeit, seiner guten Seele und wegen seiner Hilfsbereitschaft. Abgesehen von der Bevölkerung, waren einige Bischöfe und auch Martin selbst nicht sehr angetan von dieser Idee. Er wollte den ganzen Luxus nicht und zudem stand er nicht gerne im Mittelpunkt. Das Volk wollte Martin gegen seinen Willen in die Stadt bringen, und als Martin dies hörte, suchte er sich ein von ihm vermutetes gutes Versteck und floh in einen Gänsestall. Von dort wollte er erst wieder herauskriechen, wenn es einen neuen Bischof gab. Doch es kam anders. Als es sich Martin gerade bei den Gänsen gemütlich machen wollte, fingen sie an, laut zu schnattern. Sie waren wie gute Wachhunde und verrieten somit den Eindringling. Nach kürzester Zeit fanden die suchenden Menschen Martin und brachten ihn dazu, doch der neue Bischof von Tours zu werden. Als Bischof führte Martin sein bescheidenes Leben fort und verzichtete auf all das Geld und auf all den Luxus, der ihm zugestanden wäre (vgl. Nigg 1977, S. 30f; vgl. Pastoralamt und Katholische Aktion der Diözese Eisenstadt 2016, S. 29). Martin heilt ein krankes Mädchen Einigen Legenden zufolge war Martin dafür bekannt, dass er Tote wieder Leben einhauchen konnte, und auch als Krankenheiler war er bekannt. In der folgenden Legende heilt Martin ein todkrankes Mädchen. Als Martin Bischof war, reiste er sehr viel durch Frankreich. Auf der Durchreise in Trier machte er Bekanntschaft mit einem Mann, der Martin anflehte, mit ihm zu kommen, denn seine Tochter lag nach einer schweren Krankheit im Sterben. Nach langem Betteln und Flehen erbarmte sich Martin und entschloss sich, mit dem Mann zu gehen. Als sie das Haus der Kranken erreichten, begann Martin zu beten. Dann bat er um einige Tropfen Öl, segnete diese und verabreichte sie dem Mädchen. Nach und nach erwachte das Mädchen wieder zum Leben und einige Zeit später konnte es wieder aufstehen und sich dem Volk zeigen (vgl. Drouve 2011, S. 36). Dies ist nicht die einzige Legende von Martins Wundertaten. Andere erzählen von weiteren Wund- und Krankenheilungen und auch von einer Totenerweckung. Martin und der Wein Diese Sage erzählt von einem Mitbringsel von Martins Missionsreisen als Bischof von Tours. Der Legende nach heißt es, dass Martin die erste Weinrebe in Touraine pflanzte. Zuerst setzte er das kleine Pflänzchen in ein Stück ausgehöhlten Knochen. Einige Zeit später, als es größer wurde, verpflanzte er es in einen größeren Knochen, bis es schließlich eine angemessene Größe erreichte und Martin es nach draußen setzen konnte. Von diesem Zeitpunkt an erntete Martin jedes Jahr die Weintrauben und verarbeitete sie zu Wein, den nur Verwundete einnehmen durften, da der Wein als Medizin galt. In einem Jahr jedoch galt die Auslese als sehr gering und infolgedessen war der Wein bald gar. Martin vollzog auch in dieser Situation ein Wunder - er verwandelte Wasser aus einer Quelle in Wein. Somit war für alle kranken und alten Menschen wieder ausreichend Medizin vorhanden (vgl. Drouve 2011, S. 43). Auch Tiere gehorchen Martin In einem der Unterkapitel von Drouves Werk „Der heilige Martin – Patron der Armen – Vorbild der Nächstenliebe“ ist auch eine Legende zu finden, in der verschiedene kurze Textpassagen darüber berichten, dass Martin eine weitere Gabe besaß, dass er nämlich mit Tieren kommunizieren konnte. Drouve erzählt von einer Kuh, die außer Rand und Band war und nicht mehr zur Herde zurück wollte. Martin ging zu der Kuh und forderte sie auf, zu dem anderen Vieh umzukehren, was sie auch tat. Eine weitere Legende überliefert, dass Martin Jagdhunde, die einem Hasen hinterher jagten dazu brachte vom Hasen abzulassen. Von einer von Martins vielen Missionsreisen nach Candes wird überliefert, dass Martin Wasservögel dazu anhielt, ihre Mahlzeiten an der Loire sein zu lassen, damit auch andere Tiere Nahrung im Fluss finden konnten. Daraufhin verließen die Vögel umgehend den Fluss und zogen weiter (vgl. Drouve 2011, S. 35). Martin und der brennende KaiserthronMartin und der brennende Kaiserthron ist eine Legende, die nicht nur Drouve beschreibt. Auch Heinz Janisch erzählt von der Geschichte in seinem erst im Herbst 2015 erschienenen Kinderbuch „Der rote Mantel“. Martin war gerade auf einer seiner Reisen und wollte den Kaiser von Trier besuchen. Der Kaiser aber wollte den hohen Besuch nicht empfangen und verweigerte Martins Anfragen auf ein Treffen. Nach mehrmaligen Versuchen betete Martin zu Gott und verweigerte sieben Tage lang das Essen. Eines Nachts erschien Martin ein Engel und befahl ihm, am nächsten Tag den Kaiser nochmals zu besuchen. Martin machte es dem Engel gleich, und die Tore zum Palast öffneten sich. Der Kaiser aber war dennoch nicht sehr erfreut über den Gast und schickte ihn wieder fort. Doch als Martin wieder die Heimkehr antreten wollte, fing des Kaisers Thron Feuer. Der Kaiser sah ein, dass es Gottes Wille war, Martin nicht wegzuschicken, und empfing Martin mit offenen Händen (vgl. Drouve 2011, S. 40ff; vgl. Janisch 2015). Martin und der brennende KaiserthronMartin und der brennende Kaiserthron ist eine Legende, die nicht nur Drouve beschreibt. Auch Heinz Janisch erzählt von der Geschichte in seinem erst im Herbst 2015 erschienenen Kinderbuch „Der rote Mantel“. Martin war gerade auf einer seiner Reisen und wollte den Kaiser von Trier besuchen. Der Kaiser aber wollte den hohen Besuch nicht empfangen und verweigerte Martins Anfragen auf ein Treffen. Nach mehrmaligen Versuchen betete Martin zu Gott und verweigerte sieben Tage lang das Essen. Eines Nachts erschien Martin ein Engel und befahl ihm, am nächsten Tag den Kaiser nochmals zu besuchen. Martin machte es dem Engel gleich, und die Tore zum Palast öffneten sich. Der Kaiser aber war dennoch nicht sehr erfreut über den Gast und schickte ihn wieder fort. Doch als Martin wieder die Heimkehr antreten wollte, fing des Kaisers Thron Feuer. Der Kaiser sah ein, dass es Gottes Wille war, Martin nicht wegzuschicken, und empfing Martin mit offenen Händen (vgl. Drouve 2011, S. 40ff; vgl. Janisch 2015). Martins Tod – Blinde und der LahmeNach Martins Tod brachte man ihn nach Tours, um ihm dort die letzte Ehre zu erweisen. Erzählungen zufolge sagte man bereits damals, dass man, wenn man Martins Leichnam begegnet, anschließend von Krankheiten befreit wird.

Dies ist auch zwei Männern zu Ohren gekommen. Der eine war blind, der andere lahm. Zusammen konnten sie von ihrem Bettelgeld gut leben. Deshalb wollten sie nicht geheilt werden und aus der Stadt fliehen. Doch es war zu spät. Auf ihrem Weg aufs Land trafen sie auf die Menschenmenge, die Martin zu Grabe trug, und beide wurden von ihrer Behinderung geheilt (vgl. Drouve 2011, S. 49). Aufgrund Martins Barmherzigkeit und seinen vielen historischen Geschichten verbreiteten sich nach der Ernennung zum Landespatron des Burgenlandes viele Bräuche im Burgenland. Die bekanntesten Traditionen sind der Laternenumzug, das Essen von Gänsen und das Martiniloben. Laternenumzug und MartinsfeuerDer Laternenumzug, auch „Sankt Martins Umzug“ genannt, ist eine der beliebtesten Traditionen der Kinder rund um den 11. November. Nach Wolf zeigen Aufzeichnungen, dass diese Tradition bereits seit dem 15. Jahrhundert besteht (vgl. Wolf 2014, S. 111). In den Schulen und Kindergärten werden Laternen gebastelt, und die Geschichte des Heiligen Martins wird den Kindern näher gebracht. Verschiedenartige Martinslieder werden gelernt, um diese am Vorabend während des Umzuges durch die Ortschaft gemeinsam zu singen. Am Vorabend des 11. November versammeln sich Menschen aller Altersklassen, um zusammen die Laternen zu erleuchten und einen Rundgang im Ort zu machen. Manche Umzüge werden von einem als Martin verkleideten Soldaten auf einem Pferd begleitet, der die beliebte Geschichte der Mantelteilung nachspielt. In manchen Gemeinden ist es auch üblich, nach dem Umzug gemütlich bei Tee und Gebäck zusammenzusitzen. Dabei steht das Teilen im Mittelpunkt (vgl. Wolf 2014, S. 111ff). Auch das Martinsfeuer ist eine Tradition, die sich im Burgenland finden lässt. Diese Tradition sowie auch der Laternenumzug sind Lichtertraditionen, die zur Verehrung des Heiligen dienen. Außerdem sollen die Laternen der Kinder Licht in die Finsternis bringen. Sie stehen für das Gute in unserer Seele (vgl. Drouve 2011, S. 59 ff). Kulinarische Tradition – Das ‚Ganslessen‘Die gebratene Martinigans ist um den 11. November im Burgenland nicht mehr wegzudenken. Der Sage nach hatte sich Martin im Gänsestall vor der Bevölkerung versteckt, um der Bischofsweihe zu entgehen. Doch Martin wurde von den schnatternden Gänsen verraten und so wurde er doch noch zum neuen Bischof von Tours ernannt (siehe Martin und die Gänse) (vgl. Drouve 2011, S. 65). Aus dieser Legende entstand der Brauch, zu Martini Gänse zu verzehren. Diese Tradition existiert lediglich deshalb, weil dies die Zeit war, die Gänse zu schlachten (vgl. Wolf 2014, S. 108ff). Martini galt früher auch als Zahltag. Angestellte wurden mit Naturalien entlohnt, dabei war die Bezahlung für Pfarrer und Lehrer eine Martinigans (vgl. Becker-Huberti 2003, S. 47f). Heute wird in vielen Gasthäusern das traditionelle ‚Ganslessen‘ bereits einige Wochen vor Martini angeboten. Martiniloben Vor allem in den Weingegenden des Nordburgenlandes wird die Tradition des Martinilobens praktiziert. Genauso wie der Brauch der Martinigans kommt auch der Brauch des Martinilobens von den Bauern. Wenn im Herbst die Trauben geerntet werden, entsteht der erste Jungwein. Erst ab Martini ist es erlaubt, auf den neuen Wein mit dem Wort „Prost“ anzustoßen. Dies ist eine günstige Gelegenheit, Martini zu feiern und den „guten Jüngling“ zu verkosten. Zuvor muss der Jungwein getauft oder gesegnet werden. Jeder Wein hat eine Patin oder einen Paten, der/die den Wein tauft. Manche Weine haben Priester als Paten. Diese Weine werden gesegnet (vgl. Wolf 2014, S. 107; vgl. Drouve 2011, S. 65f). Martinisegen Der Martinisegen ist ein Brauch, der im Burgenland immer seltener wird. Am ehesten ist er noch in Weidegebieten zu finden. Dieser Brauch wurde am 11. November praktiziert und galt als das Ende eines Weidejahres, wobei der Hirte einer Herde nach dem letzten Heimtrieb des Vieh seinem Arbeitgeber oder seiner Arbeitgeberin eine Rute von einem Baum überreichte. Zugleich erhielt der Hirte auch die Bezahlung für das Weidejahr in Form von Geld oder Waren. Diesen Zweig musste der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin bis zum ersten Weidetrieb im Frühjahr aufbewahren, um damit das Vieh wieder auf die Weide zu treiben. Bei der der der Gerte an den Dienstgeber/die Dienstgeberin wurde ein Spruch aufgesagt, die von Ortschaft zu Ortschaft variierte. In Nickelsdorf, im Nordburgenland, beispielsweise wurde der folgende Spruch aufgesagt: „Der Hirt nimmt die Gerte in die Hand und steckt sie an die Wand. Am Georgi-Tag nimm’s heraus und treib deine Viecher auf die Heid hinaus. Das’s die Bein‘ nicht bricht und die Haut net z’reißt. Gottvater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen“ Aus Lebenbrunn im Mittelburgenland ist folgender Spruch überliefert:„Dass ihr wißt, jeder Hirt geht mit der Gart’n um! Soviel Äst und Zweig und Knospen sollst das künftige Jahr Ferkel austreiben! Gelobt sei Jesus Christus!“ Aus Krobotek im Südburgenland stammt folgender Spruch: „Jürgen treibt aus,

Martini z’Haus, Rinder und Schwein soll alles z’Haus sein!“ So verschieden die Sprüche auch sein mögen, der Sinn jedes einzelnen war der Wunsch der zahlreichen Vermehrung der Tiere und dass ihnen kein Unheil zustoßen möge. Die Rückgabe fand traditionell am Georgi Tag, dem 23. April des darauffolgenden Jahres, statt (vgl. Pastoralamt und Katholische Aktion der Diözese Eisenstadt 2016, S. 14f; vgl. Wolf 2014, S. 114f). Lisa Maria Wukitsevits

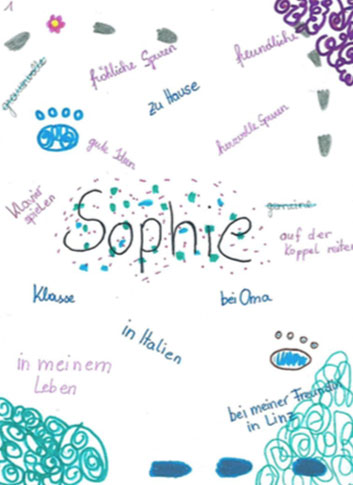

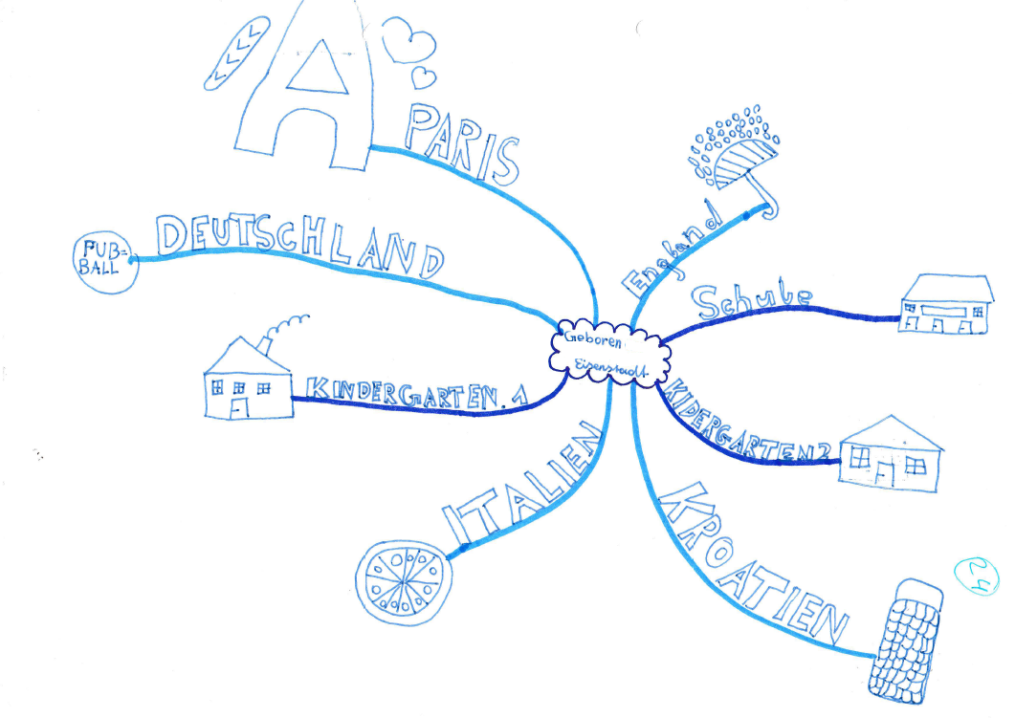

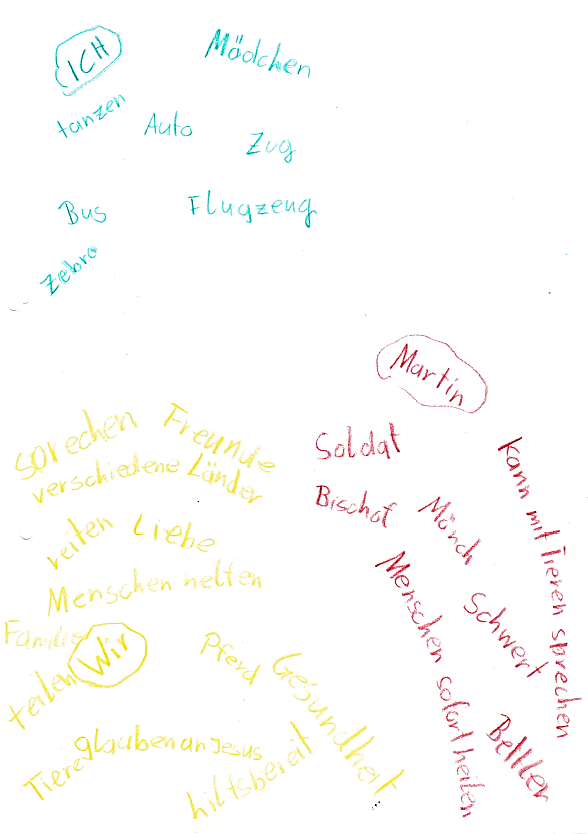

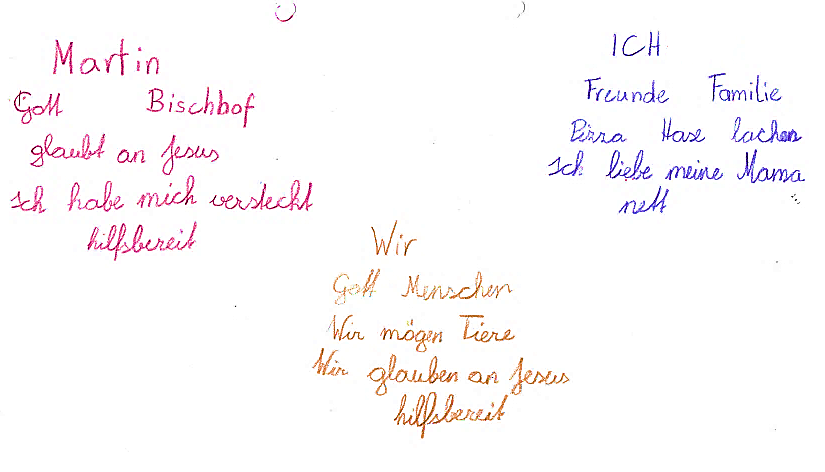

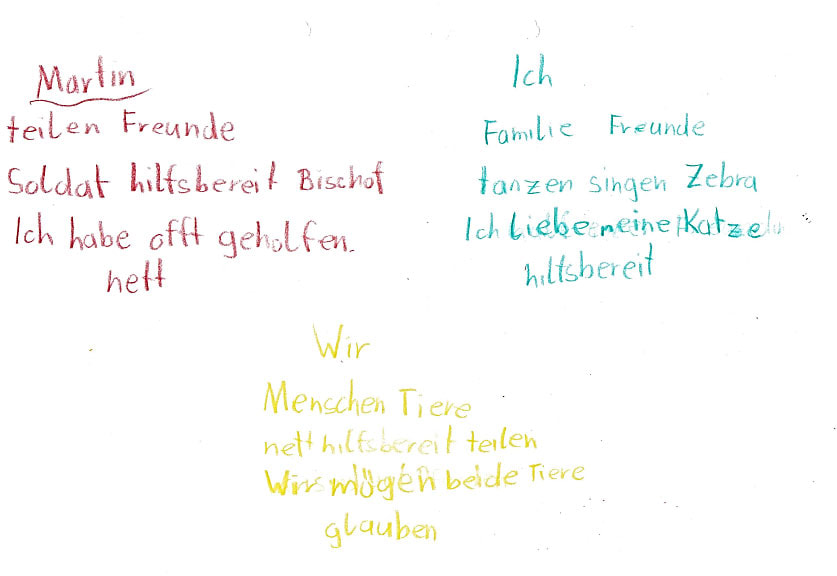

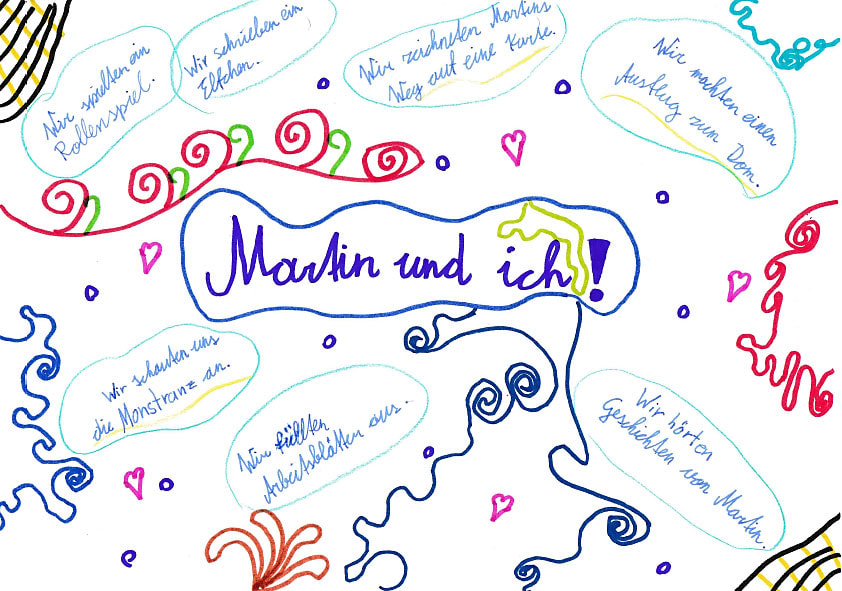

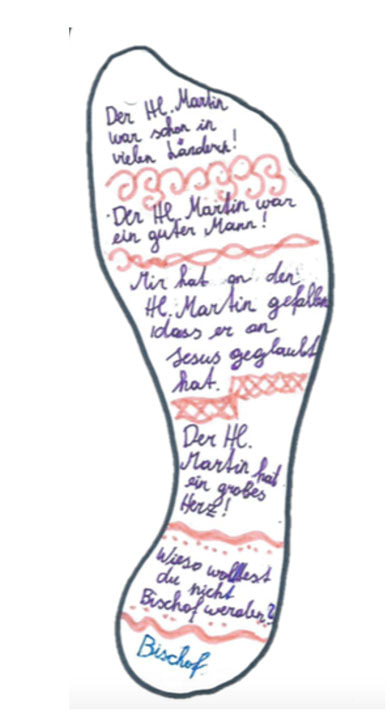

Das Projekt beruht auf Ideen der 50-sten Ausgabe der Zeitschrift „Grundschule Religion: Lernen an Biographien“. Nach erster Literaturrecherche über die Lehrmethode des „Biographisches Lernens“ musste ein Unterrichtskonzept unter Beachtung des Lehrplans altersgerecht und didaktisch aufbereitet werden. Voraussetzung dafür war die Erfüllung aller theoretischen Kriterien des „Biographischen Lernens an fremden Biographien“. Verwendete Methoden und Modelle im Projekt Bei dem Projekt wurden ausgewählte Methoden und Modelle zur didaktischen Durchführung des Unterrichts angewandt. Unterrichtsmethoden waren Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Frontalunterricht, Philosophische Gespräche, Rollenspiele, kreatives Schreiben und Bildbetrachtung, um nur einige zu nennen. 1. Einheit: Biographischer Zugang Die erste Unterrichtseinheit wurde mit einer Phantasiereise gestartet: Nach einer Einleitung (Atmung, Ruhig werden ...) wird narrativ erzählt. Inhalt der Phantasiereise: Ein großer Wald ohne Weg, ein riesige Wiese ohne Spuren, alles ist finster, es gibt kein Licht. Wohin soll ich gehen? Woran soll ich mich halten? Ich bin unsicher und habe Angst. Ganz anders geht es mir, wenn ich Spuren entdecke: Wenn ich Fußstapfen in der feuchten Erde entdecke und Spuren auf dem Weg. Dann weiß ich, wo es weitergeht. Spuren sind wichtig beim Wandern, oder wenn ich mich in der Fremde zurechtfinden muss. Ich brauche sie auch, wenn ich „erste Schritte“ ins Leben wage: in den Kindergarten, in die Schule, zu Ausflügen oder zur Versöhnung nach einem Streit. Es ist wichtig, dass andere mir voran gehen. Worte, die Mut machen, eine Telefonnummer, unter der die Eltern erreichbar sind, Geschichten, die von Hoffnung und Enttäuschung erzählen. Manchmal müssen wir den Weg verlassen, wenn sich etwas ändern soll: Wo Menschen einander nicht mehr zuhören, einander wehtun, miteinander streiten – dort müssen wir neue Wege suchen. (abgeändert von: Jäggle, M., Dirnbeck, J. (1996). Du führst mich. Religion 3. Schulbuch-Nr. 4020. Christlich-pädagogische Blätter. Wien: Dormverlag. S. 16.) Auf ein weißes Blatt wird in der Mitte der Vorname aufgeschrieben. Nun wurden Fragen bezüglich des eigenen Lebens gestellt. • „Welche Spuren möchte ich hinterlassen?“ • „Welche Spuren möchte ich nicht hinterlassen?“ • „Wo habe ich schon Spuren hinterlassen?“ • „Wo möchte ich meine Spuren gerne hinterlassen?“ • „Wovor habe ich Sorgen oder Angst?“ • „Was begeistert mich?“ Diese Fragen galt es nun in Stichwörtern zu beantworten. Dabei wurden sie rund um den Namen notiert. Dieses Blatt wird in die Religionsmappe gelegt, wo alle weiteren Blätter vom Projekt hineinkommen. Gedankenspur vorbereiten: Als nächstes erhielt jede Schülerin und jeder Schüler ein Naturpapierblatt und zwei weiße Blätter. Die Kinder zeichneten ihre eigenen Fußumrisse auf das Naturpapier und schneiden diese mit allen Blättern aus. Jetzt besaß jedes Kind eine ganz persönliche „Gedankenfußspur“. Diese wurde im Laufe des Projekts immer wieder hergenommen, um eigene Gedanken zu notieren. Der bunte Fußabdruck galt dabei als erste Spur der Gedanken und trug den Titel „Meine Gedankenspur“. Bis zum Ende der Stunde durfte das am Beginn beschriebene Blatt individuell verziert werden. Alle Aufgaben der Einheit wurden in Einzelarbeit ausgeführt, weil diese individuell und sehr persönliche Aufgaben waren. Lisa Maria Wukitsevits

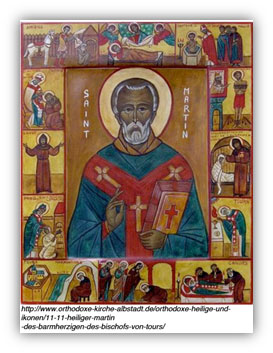

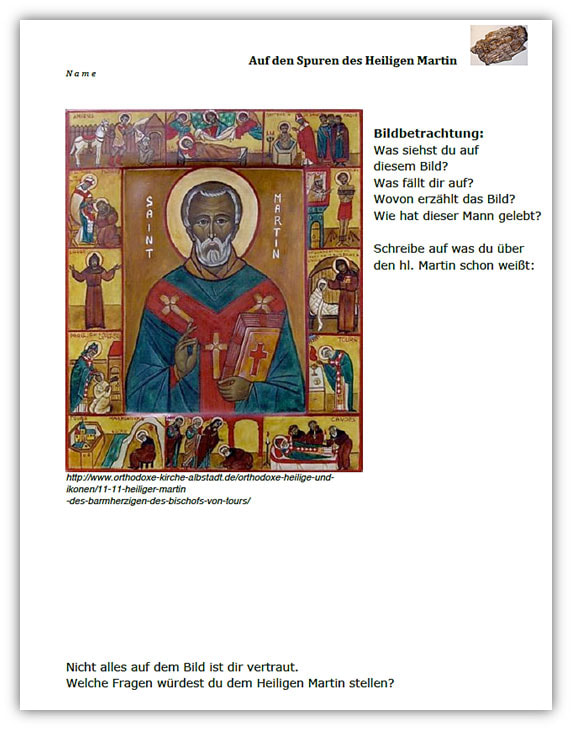

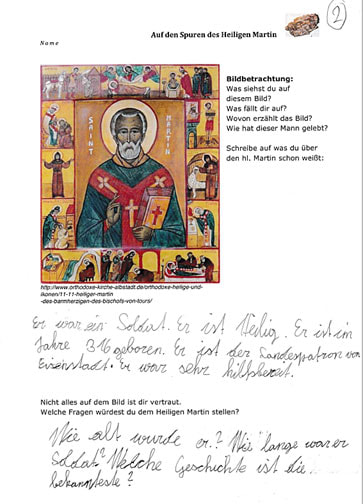

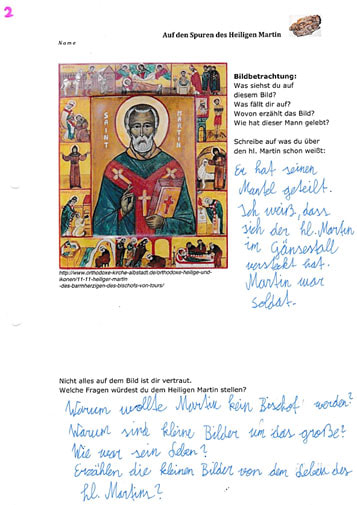

Die zweite Projektstunde wurde mit einem Bild von Martin von Tours eingeleitet. Dabei wurde darauf geachtet, dass lediglich das Bild, eine Ikone vom Hl. Martin mit vielen kleinen Bildern aus seinem Leben zu sehen ist. Der Schriftzug „Saint Martin“ wurde wegretuschiert. Die Bildbetrachtung erfolgte nach Günter Lange (Spontane Wahrnehmung: Was siehst du? Welche Farben gefallen dir? Welche Gefühle löst das Bild bei dir aus? Innenkonzentration: Was bedeuten die kleinen Bilder? Welche Fragen kommen in dir auf? Wo möchtest du am Bild sein?) Dieser Einstieg diente dazu, die Schülerinnen und Schüler mit der fremden Biographie in Beziehung zu bringen. Im nächsten Schritt bekamen die Kinder einen Ausdruck des Bildes mit Fragen, welche die Kinder für sich bedenken und beantworten sollten: Nach dieser Aufgabenstellung stellte sich noch eine letzte Überlegung: „Nicht alles auf dem Bild ist dir vertraut. Welche Fragen würdest du dem Heiligen Martin stellen?“ Diese Fragen wurden auf kleine Zetteln geschrieben. • „Warum wolltest du nicht Bischof werden?“ • „Wie bist du zum Heiligen geworden?“ • „War der Bettler Jesus?“ • „Warum bist du heilig geworden?“ • „Wieso hältst du die Bibel in der Hand?“ • „Hast du geglaubt?“ • „Wieso bist du lieber Bischof als Soldat?“ • „Wieso wollten alle, dass du Bischof wirst?“ • „Erzählen die Bilder etwas aus deinem Leben?“ ..... Die Fragen waren Grundlage der nächsten Stunden. Einige konnten gemeinsam beantwortet werden, andere blieben offen. Einige Schülerinnen erkundigten sich auch nach den Fragen der Lehrerin an Martin. Diese lauteten: • „Warum hast du dich für ein armes und bescheidenes Leben entschieden?“ • „Hattest du eine Frau oder Kinder?“ • „Was hat dich dazu bewegt, so barmherzig und gütig zu sein?“

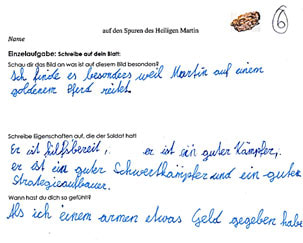

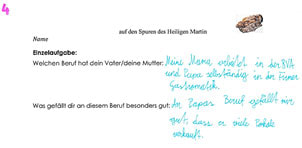

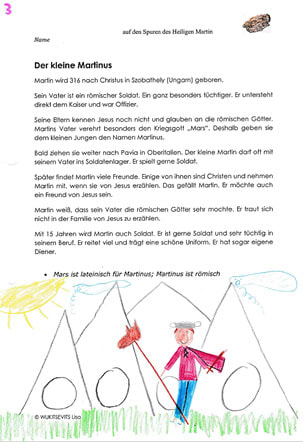

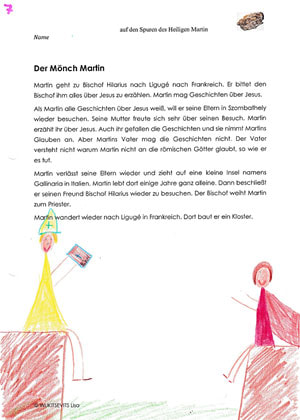

Im zweiten Teil dieser Einheit wurden drei Geschichten von Martin von Tours Leben behandelt. Dafür bekamen die Schülerinnen und Schüler Arbeitsblätter mit jeweils einer Geschichte, die sie für sich in Ruhe durchlasen. Es wurde dabei auf die individuelle Arbeitsgeschwindigkeit geachtet, um sicher zu gehen, dass jede und jeder den Kontext verstand. Im Anschluss jeder Geschichte wurden Leitfragen an die Schülerinnen und Schüler ausgeteilt. Zum einen handelte es sich dabei um Einzelaufgaben, zum anderen auch um Gruppenarbeiten. Hierbei wurde darauf geachtet, dass die Einzelaufgaben zuerst erledigt wurden. Bezugnehmend auf die jeweiligen Geschichten wurden persönliche Fragen gestellt, um die Geschichte mit dem eigenen Leben zu vernetzen. Beispielsweise wurde bei der Geschichte „Der kleine Martinus“, in der es um die Kindheit und die Eltern von Martin von Tours ging, die Fragen: „Welchen Beruf hat dein Vater/deine Mutter?“ und „Was gefällt dir an diesen Berufen besonders gut?“ gestellt. Die zweite Geschichte handelte von Martin als Soldat. Die Fragen dieser Geschichte sollten das Mitgefühl der Schülerinnen und Schüler anregen, indem sie sich in die Figur, die in einem Bild dargestellt wurde, hineinversetzen mussten. Fragen wie „Was fällt dir auf diesem Bild besonders auf?“, „Schreibe Eigenschaften auf, die der Soldat hat!“ oder „Wann hast du dich so gefühlt?“ mussten beantwortet werden. In der letzten Lebensgeschichte ging es um Martin von Tours als Mönch. Diese Geschichte erzählte davon, wie Martin in seine Heimatstadt zurückkehrte, um seine Eltern zum Christentum zu bekehren. Diese Begegnung beschreibt auch einen Streit zwischen Martin und seinem Vater. Diesbezüglich wurden zwei Leitfragen gestellt, wobei die Lernenden einen Streit mit ihren Eltern reflektieren sollten. Dabei sollte die „Warum-Frage“ beantwortet werden. So tasteten sich die Kinder Schritt für Schritt an das Leben des Heiligen Martin von Tours heran und reflektierten gleichzeitig das eigene. Die anschließende Gruppenarbeit diente zur Festigung der Geschichten, indem sich die Schülerinnen und Schüler in die Situation hineinversetzten und das zuvor Gelesene nachspielten. Zu diesem Zweck wurde die Klasse nach dem Zufallsprinzip in drei Gruppen geteilt. Jeder einzelnen Gruppe wurde eine Geschichte zugewiesen. Zwei der Aufgaben lauteten nun, die jeweiligen Geschichten durch ein Rollenspiel nachzustellen. Die Lernenden hatten eine bestimmte Zeitvorgabe sich zu organisieren und abzusprechen, wer welche Rolle spielt und wie die Handlung ablaufen wird. Die Gruppe mit der Geschichte „Der Mönch Martin“ wurde aufgefordert, das Europaplakat zur Hand zu nehmen und die in der Geschichte vorkommenden Orte zu finden, sie einzutragen und die zu den jeweiligen Orten passende Geschichte nachzuerzählen. Im Anschluss daran wurden die Handlungen und Erkenntnisse der Klasse präsentiert. Den Abschluss dieser Unterrichtseinheit bildete die Reflexion der Stunde. Dazu wurden die Schülerinnen und Schüler angehalten, noch einmal über das Gelernte nachzudenken und dies auf ein Blatt Papier zu notieren. Weiters mussten sie aufschreiben, was ihnen nach dieser Einheit am Herzen lag beziehungsweise welche persönlichen Fragen aufgekommen sind. Hierbei wurde über den Lernfortschritt nachgedacht, um diesen zu vertiefen. Im darauffolgenden Austausch wiederholten und vernetzten sie noch einmal das Gelernte.

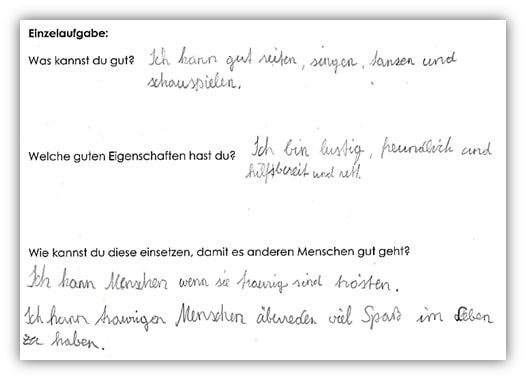

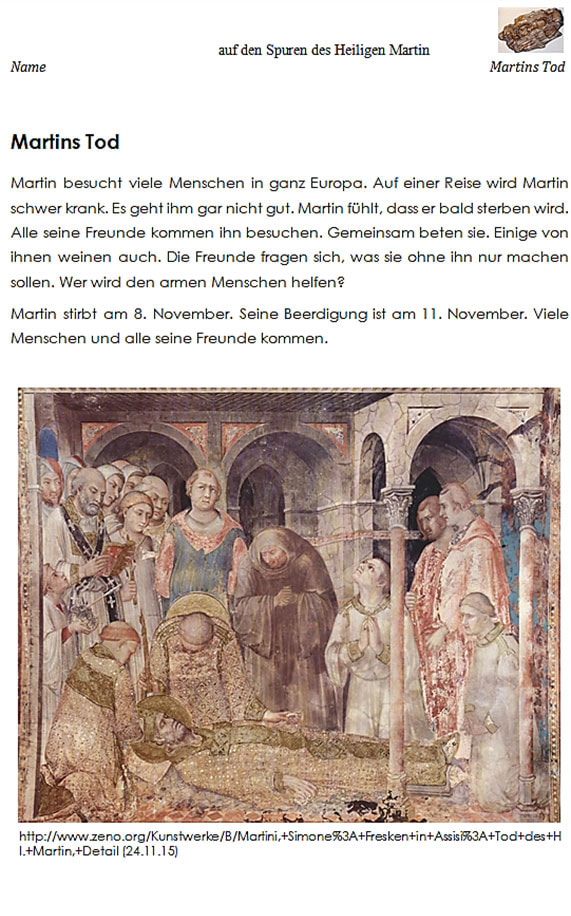

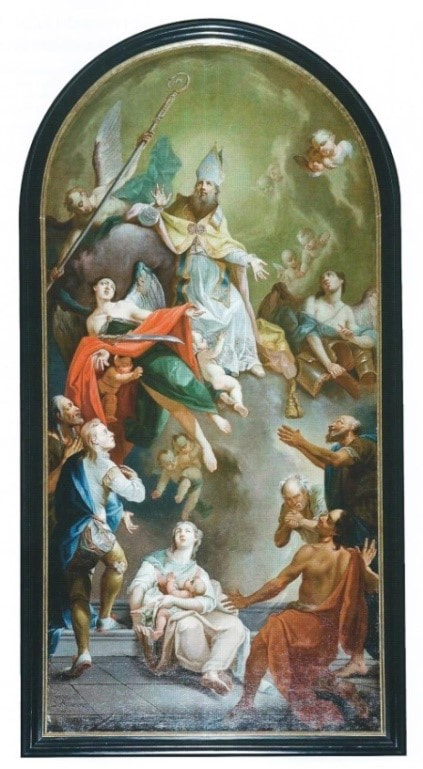

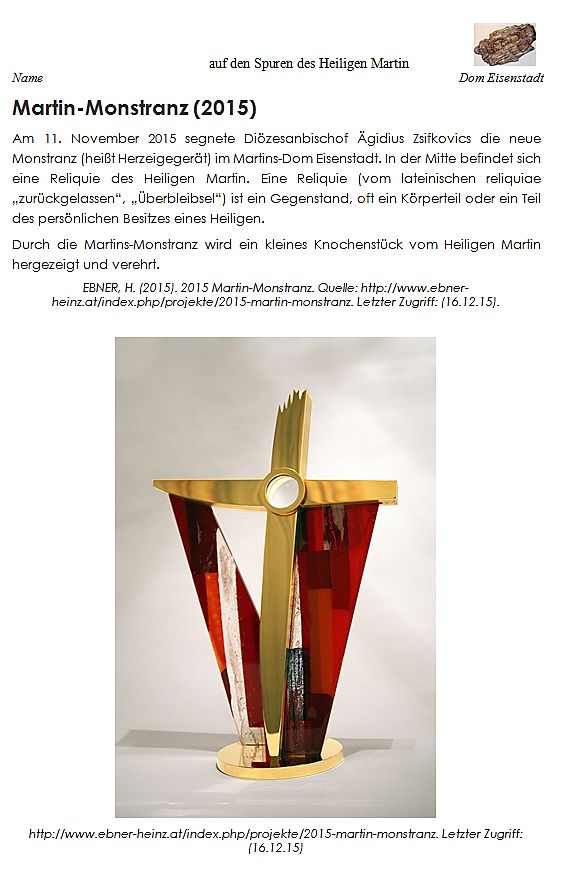

In dieser Unterrichtsstunde wurden die Geschichten „Martin, Bischof von Tours“ und „Martins Tod“ thematisiert. Wie bereits aus den vorhergehenden Einheiten gewohnt, wurden beide Geschichten in Einzelarbeit durchgelesen, es wurde still darüber nachgedacht, um im Anschluss daran die persönlichen Fragen zu beantworten. Dabei setzten sich die Schülerinnen und Schüler mit Fragen wie „Was kannst du gut“, „Welche guten Eigenschaften hast du?“ und „Wie kannst du diese Eigenschaften einsetzen, damit es anderen Menschen gut geht?“ auseinander. Die Schülerinnen und Schüler mussten sich dabei mit ihrer eigenen Persönlichkeit und ihrem Umfeld auseinandersetzen. In der zweiten Geschichte „Martins Tod“ stellten die Freunde von Martin eine Frage. Die Schülerinnen und Schüler sollten den Freunden einen Rat geben, wer den armen Menschen nach Martins Tod helfen könnte. Anschließend sollten sie darüber nachdenken, ob sie Menschen kennen, die armen Menschen helfen. Ein Lehrausgang zum Martinsdom in Eisenstadt sollte auf Spuren Martins in unserer Umgebung aufmerksam machen. Alle besichtigten Darstellungen wurden zunächst genau betrachtet Dabei begleiteten uns die Fragen: „Was siehst du?“, „Welche Geschichte könnte das Bild beziehungsweise die Statue erzählen?“, „Was fällt dir besonders auf?“ und „Was gefällt dir daran sehr gut?“ Wieder wurde der persönliche Bezug in den Vordergrund gerückt. Gleich beim Eintreffen fiel den Kindern die große „Heilige Pforte“ ins Auge, die vor dem Eingang des Doms platziert war. Die Schülerinnen und Schüler wurden angehalten, Überlegungen und Ideen zu sammeln, was dieser besondere Eingang darstellen könnte. Es dauerte nicht lange, bis sie das Symbol der Mantelteilung erkannten. Auch die Symbolik des Kreuzes und des Schwertes war bald geklärt. Währenddessen gesellte sich ein Überraschungsgast zu der Klasse, nämlich Generalvikar Mag.Martin Korpitsch, durch seinen Namenspatron eine lebendige Spur Martins. Dieser schöne Zufall wurde genutzt, um den Schülerinnen und Schülern die Hintergründe der Pforte, bezogen auf das Jubiläumsjahr 1700 Jahre St. Martin, näherzubringen. Nach dem Input durften die Kinder die Pforte durchschreiten. Dabei sollten sie die „Anleitung“ des Durchschreitens beachten, die der Künstler beabsichtige. Im Inneren des Doms angekommen, wurde kurz besprochen, wie es sich anfühlte, die Pforte zu durchschreiten, und welche Bedeutung der Spiegel beim Durchgehen haben könnte. Im Inneren der Domkirche angelangt, zog es die Kinder zu einer besonderen vergoldeten Monstranz, die eine gewisse Ähnlichkeit mit der Pforte aufwies. Wieder wurden Hintergründe und der Grund der Entstehung dieser Monstranz besprochen. Ganz besonders interessant war die Mitte der Monstranz, die einen Kreis mit einer Gravur beinhaltete (siehe Unterkapitel „Martinsmonstranz“). Auch wurde darüber diskutiert, welche Bedeutung diese Reliquie wohl haben und welche Botschaft sie vermitteln könnte. Jedes Kind durfte im Anschluss einzeln vor die Martinsmonstranz treten und sie genauer betrachten und verehren. Daraufhin sollten die Volksschulkinder weitere Spuren des Heiligen Martins im Dom suchen. Bereits nach kurzer Zeit erblickten sie ein großes Gemälde, und zwar gleich neben dem Eingang. Apotheose des Heiligen Martin von Stephan Dofmeister von 1777, früher Hochaltar im Dom Das Bild „Himmelfahrt“ wurde genau betrachtet. Es wurde darüber diskutiert, was wohl der Künstler mit diesem Bild zum Ausdruck bringen wollte. Ebenfalls wurde darüber gerätselt, welche auf den Heiligen Martin bezogene Geschichten in diesem Bild zu finden sind. Die Kinder erkannten so einige Handlungen aus Martins Leben, wie zum Beispiel die Mantelteilung mit dem Bettler und Martin als Bischof, und wieder wurde der Bezug zu jedem einzelnen Schüler hergestellt, indem persönliche Fragen reflektiert wurden.

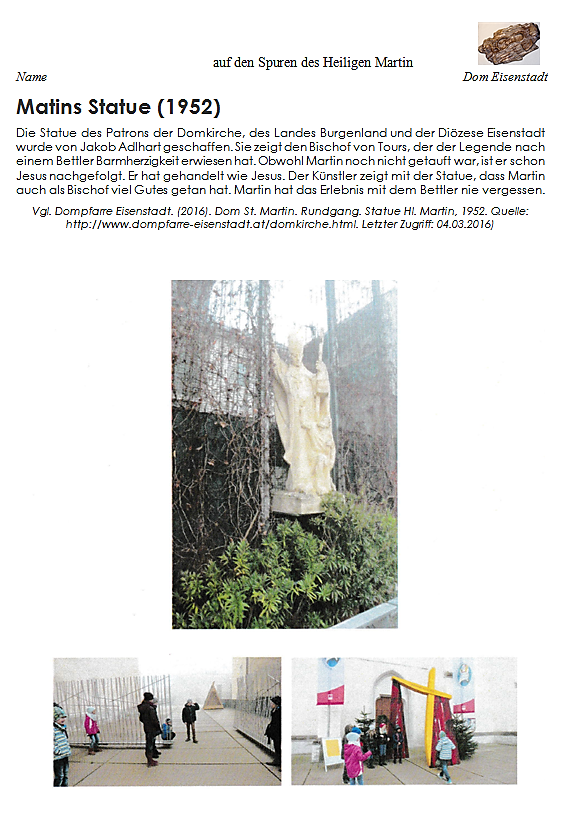

Die letzte Spur des Heiligen Martin führte die Lerngruppe wieder aus dem Dom. Beim Verlassen der Domkirche durch das Westportal entdeckten die Schülerinnen und Schüler nach einer Rechtsdrehung eine riesige Statue des Heiligen. Die Statue wurde inspiziert, und es wurde festgestellt, dass es sich auch bei dieser Darstellung um den Patron der eben besichtigten Domkirche als Bischof und die allseits bekannte Mantelteilungsszene handelte. Jedes der Kinder kannte diese Szene, ohne sie in den vorhergehenden Einheiten besprochen zu haben. Nach der Besichtigung der „Spuren des Heiligen Martin“ hatten die Schülerinnen und Schüler die Idee, die Handlung der „Mantelteilung“ nachzuspielen, da sie der Ort an die Begegnung mit dem Bettler erinnerte. Nach einer kurzen Besprechung und der Aufteilung in zwei Gruppen konnten sich die Kinder für das Rollenspiel vorbereiten. Dabei durften sie ihrer Fantasie und Kreativität freien Lauf lassen. Dementsprechend brillant waren die Resultate. Eine der Gruppen stellte die Szene vor der Martinsstatue nach. Die andere Gruppe entschied sich für die Heilige Pforte und verwendete diese gleichzeitig als Stadttor. Nach dem erlebnisreichen Lehrausgang trafen sich Schülerinnen, Schüler und Lehrerinnen wieder in der Klasse, um das Erlebte zu besprechen und zu reflektieren. In einem Sesselkreis ließ man die Erfahrungen noch einmal Revue passieren. Zur Hilfe durften zuvor gemachte ausgedruckte Fotos verwendet werden. Es wurde besprochen, was jedem einzelnen Schüler und jeder einzelnen Schülerin am meisten zugesagt hatte, was weniger und aus welchen Gründen dies so war.

Am besten hatte den Meisten das Rollenspiel am Schluss des Lehrausgangs gefallen. Einige andere nannten das Zusammentreffen mit Generalvikar Mag. Martin Korpitsch und seine Erzählungen als schönes Erlebnis. Auch die Knochenreliquie beeindruckte viele Kinder sehr. Zum Abschluss wurde wieder die Gedankenspur verwendet, wo die Schülerinnen und Schüler ihre ganz persönlichen Gedanken zu diesem Lehrausgang notieren durften.

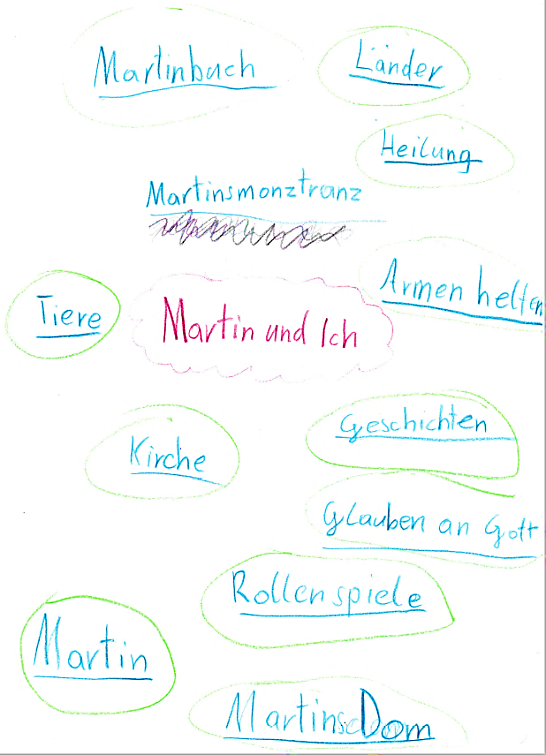

Die Kinder wurden gebeten ihre Augen zu schließen und nachzudenken, welche Geschichten und Erlebnisse sie in den letzten Religionsstunden, bezugnehmend auf das Projekt, gelernt und erfahren hatten. Anschließend bekamen die Kinder ein leeres Blatt Papier und mussten in der Mitte groß einen Begriff schreiben, der ihnen besonders in Erinnerung geblieben war. Später wurden um dieses Wort herum wieder ihre eigenen Gedanken geschrieben. Durch den Austausch im Klassenverband wurden auch Geschichten in Erinnerung gerufen, an die eventuell nicht mehr gedacht wurde. Zur Einführung des Themas durften die Lernenden wieder ihr eigenes Leben reflektieren. Es wurde darüber nachgedacht, wer oder was ihnen geholfen hatte, als sie einmal krank waren. Dabei entwickelte sich ein philosophisches Gespräch. Fragen wie „Wer macht kranke Menschen gesund?“, „Kann das nur der Arzt?“ oder „Warum kann auch eine Mutter mithelfen ihr Kind zu heilen?“ wurden diskutiert. Wie bereits des Öfteren wurden auch wieder die eigenen Lebenserfahrungen der Schülerinnen und Schüler aufgegriffen, um im Anschluss daran eine Brücke zum Heiligen Martin von Tours aufzubauen. Diese Vernetzung der Biographien wurde durch drei speziell ausgewählte Legenden aus Martins Leben hergestellt. Wiederum wurden diese Legenden verschriftlicht ausgeteilt, in Einzelarbeit durchgelesen, um anschließend persönliche Leitfragen zu beantworten. In jeder einzelnen der drei Legenden ging es um das Helfen. Die Schülerinnen und Schüler waren aufgefordert, in zwei Rollen zu schlüpfen. Zum einen in die Rolle des Hilfesuchenden, zum anderen in die Rolle des Helfenden. Dabei wurde reflektiert, wie sich die Person in einer schlechte Situation gefühlt hatte, wie die Reaktionen ausfielen und welche Gefühle bei einer guten Tat aufkommen. Die hierbei bearbeiteten Legenden waren „Martin hilft dem Bettler“, „Der Blinde und der Lahme“ und „Martin heilt ein krankes Mädchen“. Auch hier gab es im Anschluss der Einzelarbeiten Gruppenarbeiten. Dabei muss jedoch angemerkt werden, dass lediglich die Geschichte mit dem Blinden und dem Lahmen und die der Heilung einer Kranken nachgespielt wurden, da die Handlung der Mantelteilung bereits beim Lehrausgang gespielt wurde. Diese Geschichte wurde nur noch einmal wiederholt. Um jedoch eine Gruppenarbeit durchführen zu können, wurden die Begegnungen von Martin und den Tieren herangezogen, welche ebenfalls zuvor gelesen wurden. Diese Gruppe sollte ein dazu passendes Bild genau betrachten und die einzelnen Kurzgeschichten nachstellen. Die Kinder hatten dabei großartige Ideen, um die Handlungen darzustellen. Fotos: Martin heilt ein krankes Mädchen - Einzelaufgabe (Beispiel) (Eigendarstellung) Martin spricht mit den Tieren - Rollenspiel  Zur Reflexion der gelernten Handlungen entwickelte sich mit Hilfe von Leitfragen ein philosophisches Gespräch. Die Fragen bezogen sich auf die eben gelernten Handlungen von Martin und auch auf heute lebende Menschen, die ähnliche Taten vollbringen. Die zu den Leitfragen gefundenen Antworten und auch die während der Stunde aufgekommenen Gedanken wurden wieder dokumentiert.

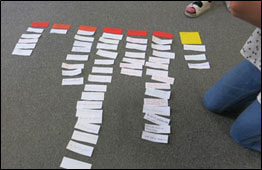

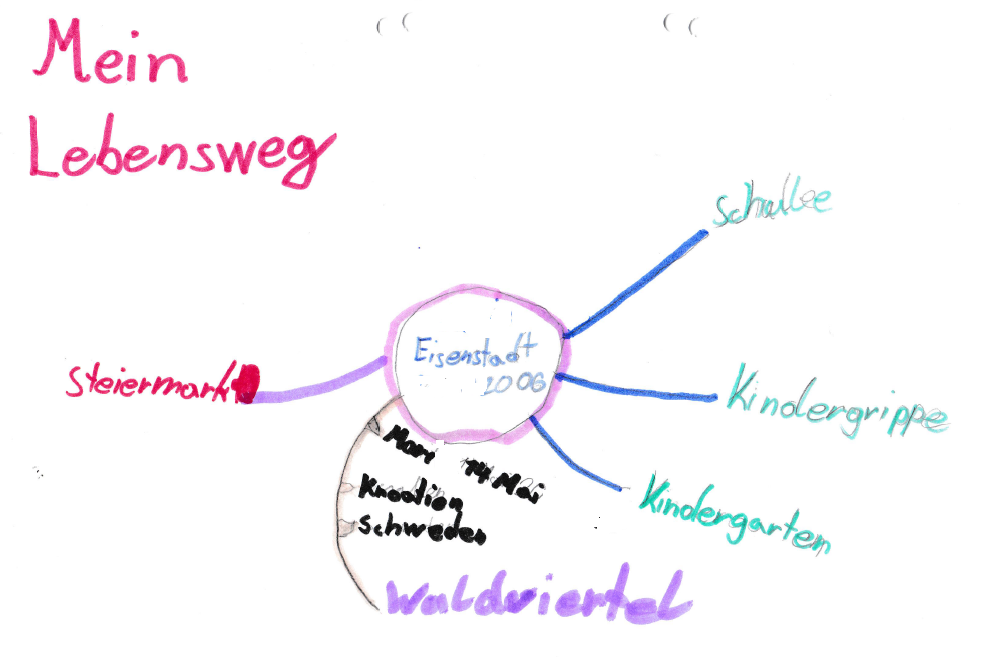

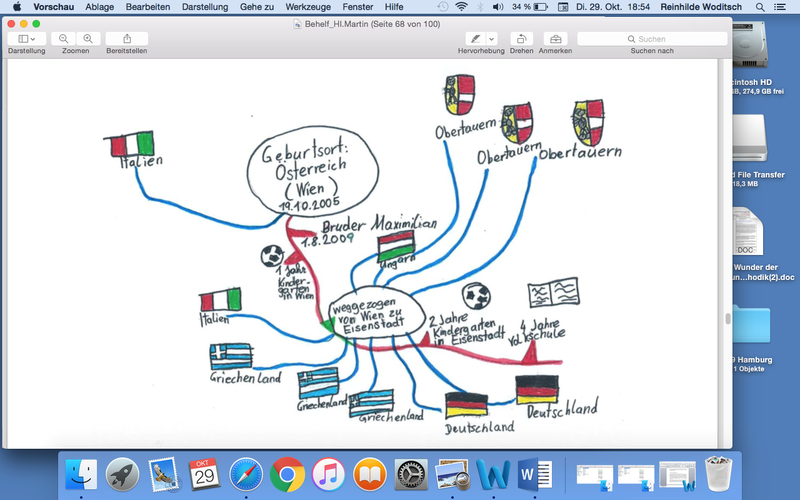

Zu Beginn der zweiten Einheit an diesem Tag wurden Fragen an die Schülerinnen und Schüler gestellt, welche die Kinder an ihre Reisen, Ausflüge und Urlaube erinnern sollten. Während eines Gesprächs wurden diese Erlebnisse und Erinnerungen erzählt. Dabei wurde darauf geachtet, dass auch Kinder, die noch nicht so weit gereist sind, zu Wort kommen konnten, um ihnen nicht das Gefühl der Benachteiligung zu geben. Nach diesem intensiven Gespräch durften sie ihre Reise- und Ausflugsorte in Form von einem Lebensweg malen. Damit die Schülerinnen und Schüler eine Vorstellung der Idee hatten, zeigte ihnen die Lehrerin ein Modell einer solchen Darstellung. Nach Beendigung der Malereien duften freiwillige Schülerinnen und Schüler ihren Lebensweg der Klasse vorstellen. Aufbauend auf diese Erfahrungsreflexion bekamen die Kinder nun den Auftrag, ihre Mappe mit ihren Materialien herzunehmen, um in den bereits bearbeiteten Geschichten und Legenden Orte herauszufiltern, an denen Martin gelebt oder die er nur besucht hatte. Diese wurden mit einem Buntstift unterstrichen und gesammelt. Nun wurden die Kinder aufgefordert, sich in einem Sesselkreis um das Europaplakat zu setzen. Gemeinsam wurde besprochen, in welchen Ländern Martin war, um diese in die Orte der Karte nach und nach einzutragen. Die Orte wurden den dazugehörigen Lebensgeschichten und Legenden des Heiligen zugeordnet und noch einmal kurz wiederholt. Zur Hilfe wurden Bilder und Kärtchen eingesetzt und die jeweiligen Handlungen der Reihenfolge nach verbunden, um am Ende eine schöne Übersicht zu erlangen.

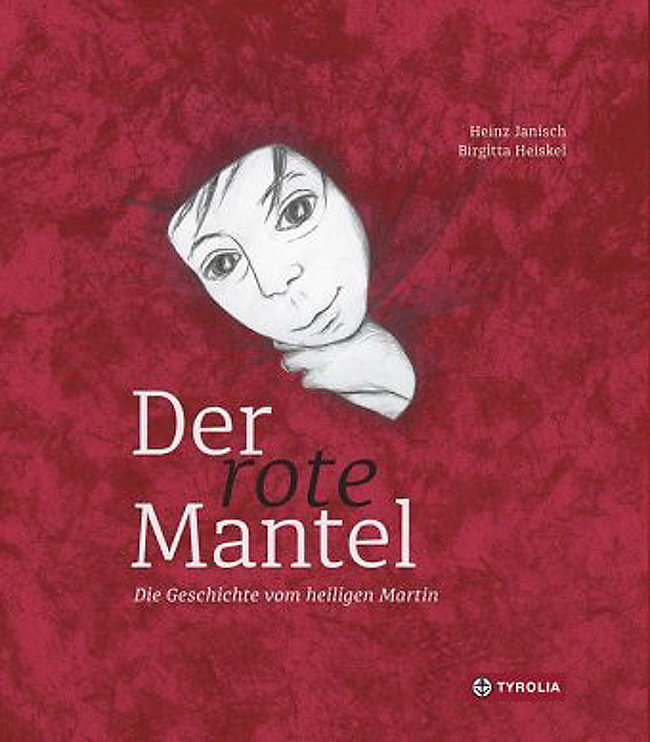

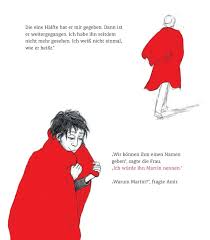

Diese Unterrichtseinheit diente der Klärung von etwas schwierigen Sätzen aus dem Buch „Der rote Mantel“ von Heinz Janisch. Aus diesem Buch wurden die rot markierten Sätze entnommen, wobei die Kinder nicht wussten, dass sie aus diesem Buch stammen.

Jede Schülerin und jeder Schüler durften sich einen dieser Sätze aussuchen. Die Aufgabe lautete, eine Geschichte zu schreiben und den Satz in den Kontext miteinzubinden. Das Schreiben diente dazu, die Statements aus dem Kinderbuch mit dem Leben und den Gedanken der Kinder zu verbinden. Die vorgegebenen Sätze lauteten:

Die daraus entstandenen kurzen Aufsätze waren so einfallsreich, dass es die Lehrerinnen sehr beeindruckte, welch Phantasie die Kinder hatten. Drei Beispiele für diese Geschichten sind die folgenden:

Zu Beginn las die Lehrerin einige Geschichten der Schülerinnen und Schüler vor, die sie in der letzten Unterrichtseinheit geschrieben hatten. Dadurch wurden die schwierigen Sätze vorab geklärt.

Die Lehrerin zeigte den Schülerinnen und Schülern einige Bilder aus dem Buch „Der rote Mantel“ von Birgitta Heiskel. Zuerst wurden die drei Bilder mit der Rose betrachtet, um die Legenden von Martin, die im Buch vorkamen, herauszufiltern. Anschließend wurden mehrere Bilder gezeigt, gemeinsam besprochen, und die Geschichte hinter den Bildern wurde gemeinsam rekonstruiert. Am Ende war eine ganze Geschichte entstanden. Erst danach wurde das ganze Buch „Der rote Mantel“ den Schülerinnen und Schülern vorgestellt. Die Lehrerin las ihnen das Buch vor, und die Kinder wurden aufgefordert, gut zuzuhören. Anschließend wurden Spuren von Martin in der Geschichte noch einmal zusammengefasst. Durch die Wiederholung von bereits gelernten Handlungen von Martin von Tours, in Verbindung mit der Geschichte „Der rote Mantel“, wurde eine Verknüpfung der Martinsbiografie in unsere Zeit hergestellt. Durch das philosophische Gespräch wurden zwei Lebensgeschichten in einem Buch, nämlich die von Amir und die vom Heiligen Martin, erarbeitet. Dabei wurden Fluchterfahrungen aufgegriffen. Die Schülerinnen und Schüler erzählten hierbei von ihren zwei Mitschülern, die ebenfalls Fluchterfahrungen haben. Zum Abschluss wurde von den Kindern Neues und bereits Bekanntes reflektiert. Das Buch wurde in die Klassenbibiothek integriert und von vielen Kindern gelesen.

Die letzte Einheit stand im Zeichen der Zusammenfassung der eigenen Erkenntnisse. Die Kinder bekamen die Anordnung, ihre Augen zu schließen und in Ruhe darüber nachzudenken, was sie in diesem Projekt gemacht und erlebt haben. Dadurch wurden Erinnerungen und Gefühle wieder hervorgerufen. Auf einem Blatt Papier wurde dann das Gesammelte aufgeschrieben. Im Anschluss daran wurden mit einem grünen und einem roten Stift alle guten und weniger guten Erfahrungen eingekreist oder unterstrichen. Wie in der ersten Einheit wurde der eigene Fußabdruck noch einmal abgepaust und ausgeschnitten. Dieser wurde später eingesetzt. In einem Gespräch sollten die Kinder in einem Sesselkreis erzählen, was sie auf ihrem Blatt Papier aufgeschrieben hatten. Dabei wurde berichtet, was den Schülerinnen und Schülern besonders gut gefallen hat und was weniger. Zusätzlich sollten sie ihre Meinung auch begründen und ihre Gefühle zu diesem Erlebnis beschreiben. Die Lehrerin teilte ihre Lieblingsgeschichte ebenfalls mit. Alle behandelten Lebensgeschichten und Legenden von Martin von Tours wurden somit wiederholt, Gefühle noch einmal geweckt und Meinungen, die selbstverständlich respektiert wurden, geäußert.

Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler wieder auf ihre Plätze gesetzt hatten, nahmen sie den vorhin ausgeschnittenen Fußabdruck wieder her. Die letzte Aufgabe dieses Projekts lautete, dass jede und jeder für sich noch einmal kurz innehalten und auf die Fußspur schreiben soll, was er oder sie durch das Projekt von Martin von Tours gelernt hat und welche Situationen aus dem eigenen Leben sich mit einer gehörten Martinsgeschichte gedeckt haben. Mit dieser letzten Reflexion wurde das Projekt „Auf den Spuren des Heiligen Martin“ abgeschlossen. Gottesdienstimpulse

|

Unterstützt durch die Bischof DDr. Stefan László Gesellschaft

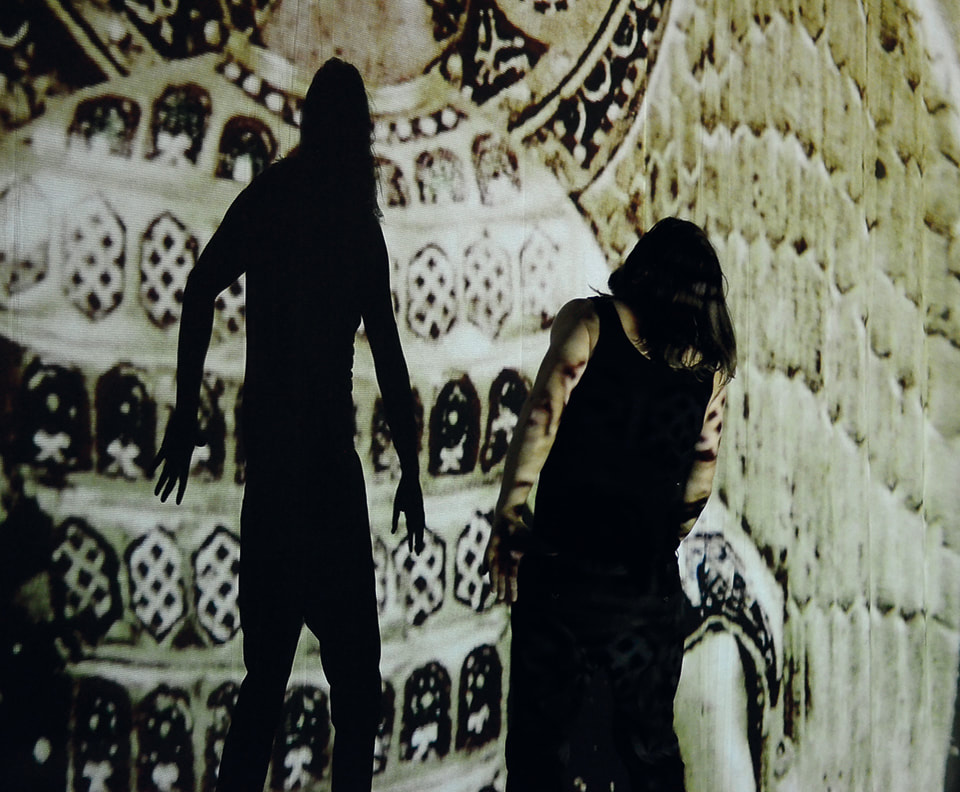

Foto: "Der rote Mantel" Musical - Klosterschule Neusiedl am See

Unterrichtsimpulse zum Landespatron der Diözese Eisenstadt

Archiv

January 2021

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

RSS Feed

RSS Feed